要想富先修路:低空经济,空中高速先行

安全是低空经济发展的首要前提。地方政府应落实 “安全为先” 的理念,将安全监管体系建设作为顶层设计调整的重中之重。首先,厘清各部门在低空经济安全监管中的职责边界。很多城市现仍在低空基础设施建设上陷入“闭门造车”的误区——耗费数年研发本地系统,却迟迟跟不上低空产业发展节奏。此时“拿来主义”或许正是解开困局的关键钥匙,而低空一网通办性系统便是那套亟需普及的“成熟操作系统”。

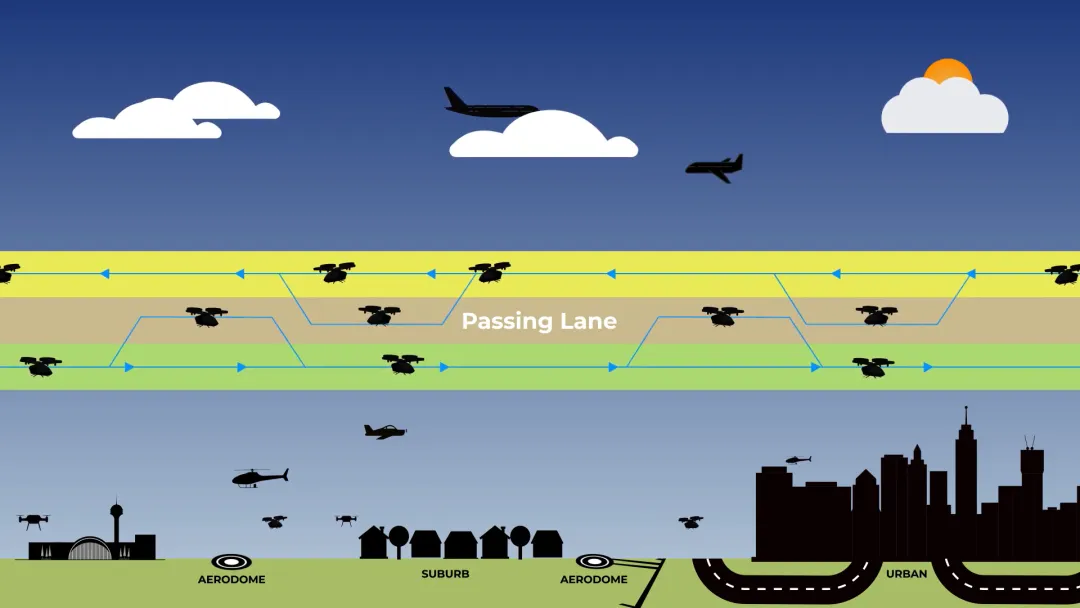

低空经济的核心是“空中通路”,其本质与地面交通别无二致,只是空间转移而已。试想,若每个城市都要自己研发交管系统、红绿灯系统、道路标识范,全国交通网络何谈高效衔接与运行?如今的低空领域正面临类似困境:无人机适航标准不统一、空域动态监测能力不足、应急响应机制各自为战,这些问题并非一城一地能单独破解。而成熟的低空一网通办性系统早已整合了空天路海一体化监测、察打管服一体化、通感遥一体化、实时数据交互等核心功能,相当于为城市预装了“空中交通操作系统(空管系统)”,既省去重复研发的资源浪费,又能确保与全国性网络无缝对接。空经济已进入竞速发展期。据测算,到2030年我国低空经济市场规模将突破万亿,而基础设施的完善程度直接决定着城市能否分羹这一红利。那些仍执着于“自建系统”的城市,很可能在技术攻关的漫长周期中错失机遇。反观主动引入成熟低空一网通办性系统的地区,既能快速具备无人机物流、空中巡查等基础能力,又能通过数据积累反哺系统迭代,形成“应用-优化-再应用”的加速循环。

低空经济的赛道上,时间就是机遇。与其在重复研发中徘徊,不如大胆拥抱成熟方案,让低空一网通办性系统成为城市飞向未来的“通用跑道”。当每个城市都能站在统一的技术基座上竞逐创新,我国低空经济才能真正实现从“单点突破”到“全域开花”的跨越,让“空中通路”像地面公路一样便捷可及。这,或许正是“拿来主义”在新时代基础设施建设中最生动的实践。低空飞行经济是地面交通经济的空间转移模式,可以构建地面加低空的交通网络体系和经济业态,低空经济的发展,除了必要的飞行器、驾驶员、机场地面服务设施、空域和航线外,更重要的是要有让飞行器飞起来、飞得好、看得见、管的住的低空交通管理机构、管理软硬件手段,也就是要构建起安全高效的低空交通管理体系(简称空管),只有管的了、管的好,才能飞的起来、飞的好,也才能够布局与低空飞行相关的低空产业,才能够发展链条式的低空经济。