低空经济的融资问题

随着低空经济热度持续攀升,这一战略性新兴产业正展现出巨大的发展潜力。中国民航局预测,2025年我国低空经济市场规模将达1.5万亿元,2035年更是有望攀升至3.5万亿元。其在物流运输、城市交通、农林植保、应急救援等诸多领域的应用不断拓展,成为经济增长的新动力。

然而,在蓬勃发展的背后,低空经济企业却面临着严峻的资金难题,如何通过金融创新破解困境、抓住基金池机遇,成为推动产业“活下去更要活得好”的关键。

1. 低空经济的发展现状与资金痛点

近年来,在中央及地方密集政策支持下,低空经济发展驶入快车道。全国近30个省份已将低空经济纳入2025年政府工作报告,北京、广东、安徽等省份积极探索应用场景拓展,广州提出打造“低空+”文体、物流等商业化示范项目,四川、辽宁、海南等地也在基础设施建设、场景开发等方面加大布局。截至2023年底,全国在册通用机场数量达449个,是2015年的7.5倍,为产业发展提供了硬件支撑。

低空经济企业的融资痛点始终突出。中国银行深圳市分行大湾区金融研究院高级研究员曾圣钧指出,三大难题制约企业融资:

一是技术不成熟导致商业化周期长,银行难以建立统一风险评估模型;

二是政策与市场存在不确定性,空域开放进度、适航认证标准等变动可能影响项目可行性,叠加技术迭代快,降低银行授信意愿;

三是企业核心资产集中在知识产权和研发能力,缺乏传统抵押物,授信难度大。

上海经邑产业数智研究院副院长沈佳庆进一步分析,低空经济企业技术门槛高、研发周期长,需要长期稳定资金支持,但传统信贷的短期性与之不匹配。在航空发动机、航电系统等核心技术领域,对外依存度较高,产业链国产化存在较大资金缺口。此外,应用场景冷热不均、商业模式不成熟、监管机制复杂等问题,也增加了金融机构的服务难度。

2. 金融“护航”:从融资创新到全周期保障

面对产业需求,金融机构正加快布局,通过政策倾斜、资源整合和产品创新注入“金融活水”。从融资到风险保障,多元化金融服务体系逐步成型:

2.1 信贷与资本工具创新:精准匹配企业全周期需求

银行机构针对低空经济企业特点推出定制化方案。例如,苏州银行围绕企业营运研发、智改数转、厂房建设等需求,打造“伴飞”系列产品,通过“融资+融物”模式,以直租、回租等方式解决初创企业设备购置压力,并结合物联网传感器、飞行数据等风控手段挖掘企业潜力;华夏银行广州分行落地全国首单低空经济资产支持专项计划,填补了该领域资产证券化的市场空白。

曾圣钧建议,银行差异化方案可以从以下方面切入:

一是知识产权质押融资,银行以企业专利数量、技术转化潜力、运营数据等为核心授信依据,为企业提供信用贷款;

二是用好国家创新积分工具,结合企业研发投入、专利质量等指标动态调整授信额度;

三是发挥供应链金融产品优势,对低空物流企业以运输订单为质押提供融资支持;

四是对于大的项目可以联合多家银行组建银团,降低单一银行风险敞口;

五是对未来较大增长潜力的低空经济初创企业,提供“贷款+外部直投”组合服务,满足资金需求,并通过股权收益弥补风险溢价。

需要注意的是,低空经济上、中、下游产业链都有保障的需求,这也对保险产品的专业性提出更高要求。

2.2 租赁与基金支持:拓宽长期资金渠道

金融租赁公司聚焦航空器购置资金需求大的痛点,为买卖双方提供设备融资租赁服务,缓解企业一次性投入压力;多地设立专项基金重点投向技术研发和场景应用,如苏州百亿人才基金中的低空经济子基金,采用“母基金+子基金+直投”模式推动空域资源开发与产业链集聚。此外,2025年起连续发行的超长期特别国债将低空经济纳入核心投向,为产业发展注入长期稳定的资金支持。

2.3 风险保障升级:覆盖全链条新兴风险

保险公司延伸服务链条,为低空经济提供全周期风险保障。平安产险团体事业群特殊风险核保经理汪相表示,除常规的财产损失、第三者责任等风险保障外,保险产品已延伸至质量缺陷、网络安全等新兴领域,精准匹配产业发展中衍生的风险需求,充分发挥金融“稳定器”“减震器”作用,为企业研发、制造、运营全过程保驾护航。

3. 峰飞航空的突破与低空经济的海洋机遇

低空经济的应用潜力正在不断突破想象边界。近期,峰飞航空的凯瑞鸥在海上物流领域完成关键性里程碑——从深圳陆地起飞,仅用58分钟跨越150公里海域,将新鲜水果、紧急药品等物资送达海上油气平台。这一突破改变了传统海上石油平台依赖船舶运输(单程超10小时)或直升机(成本高昂)的补给模式,大幅提升了效率并降低成本。

这一案例不仅印证了低空经济在海洋领域的应用价值,更呼应了国家战略导向。《国家综合立体交通网规划纲要》明确提出推动交通运输与海洋经济协同发展,沿海省份正积极规划海上低空物流航线、建设起降点,为低空经济与海洋经济融合铺路。未来,在海岛运输、渔业补给、海上应急救援等场景,低空经济有望形成新的增长极,而这一领域的拓展,更需要金融资本的持续投入与模式创新。

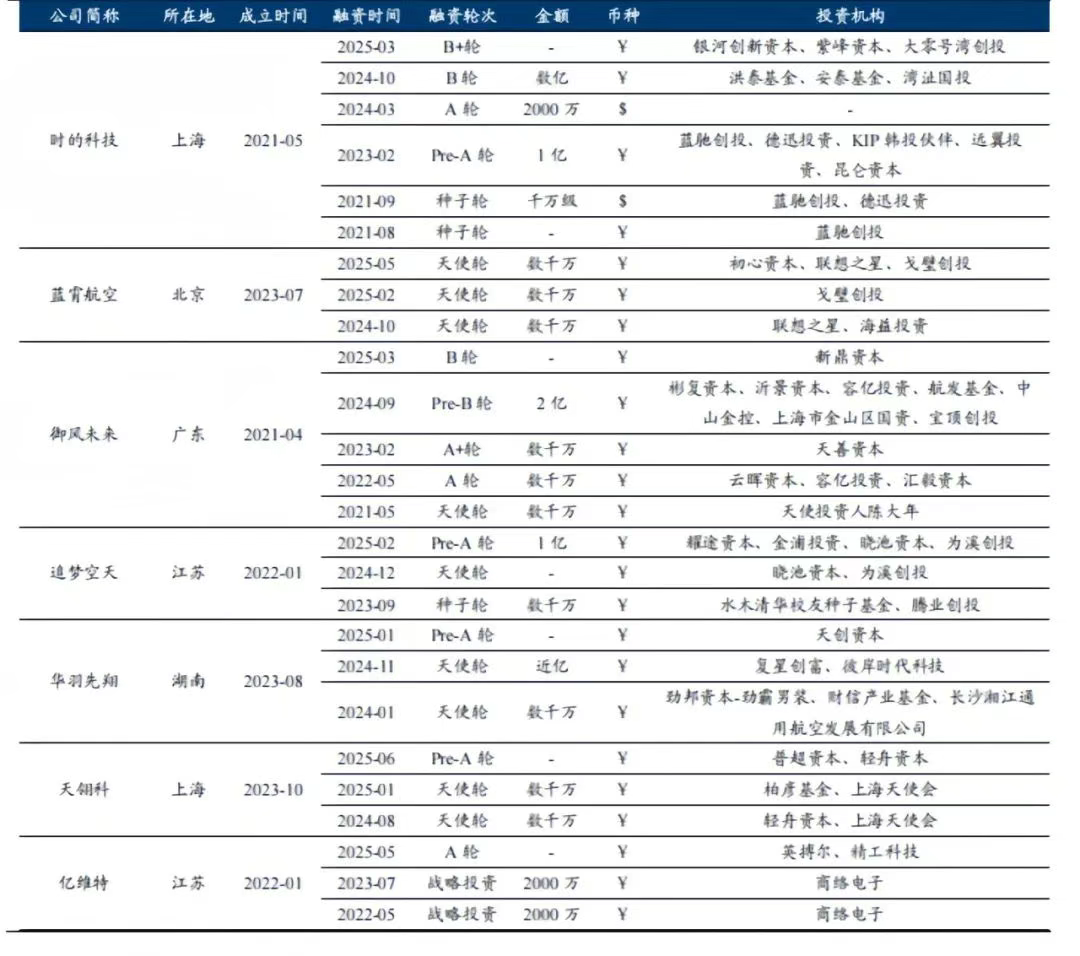

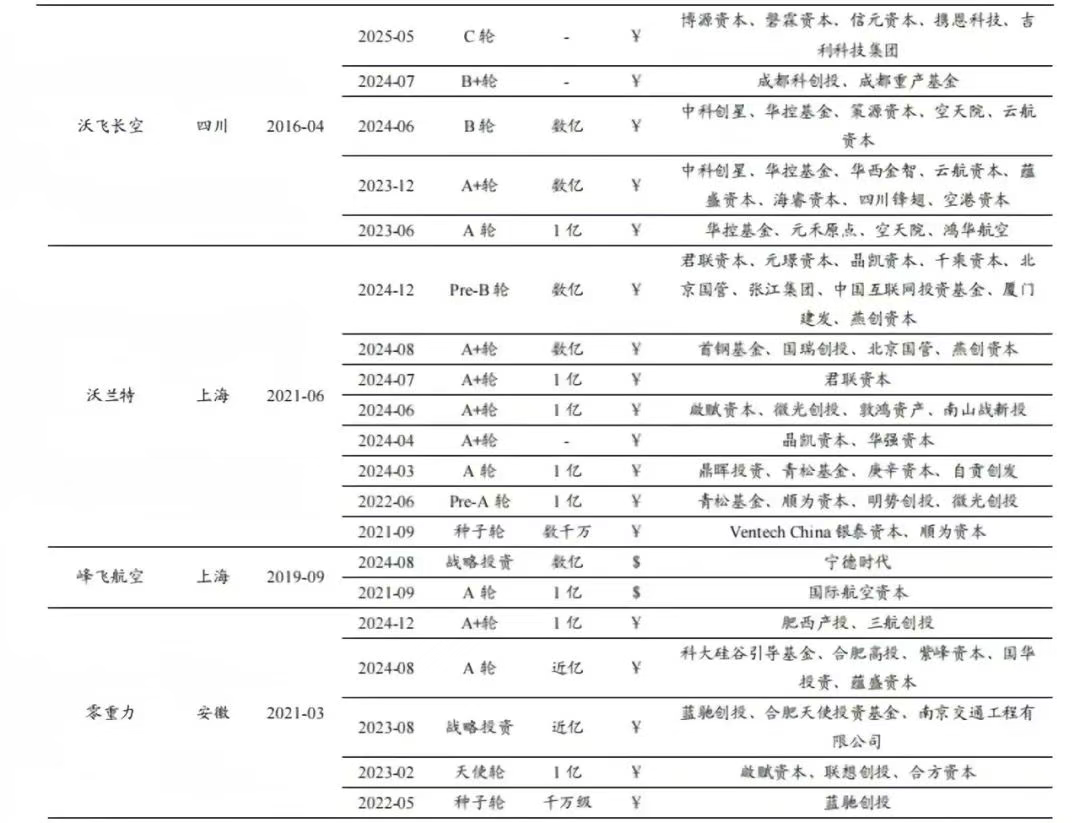

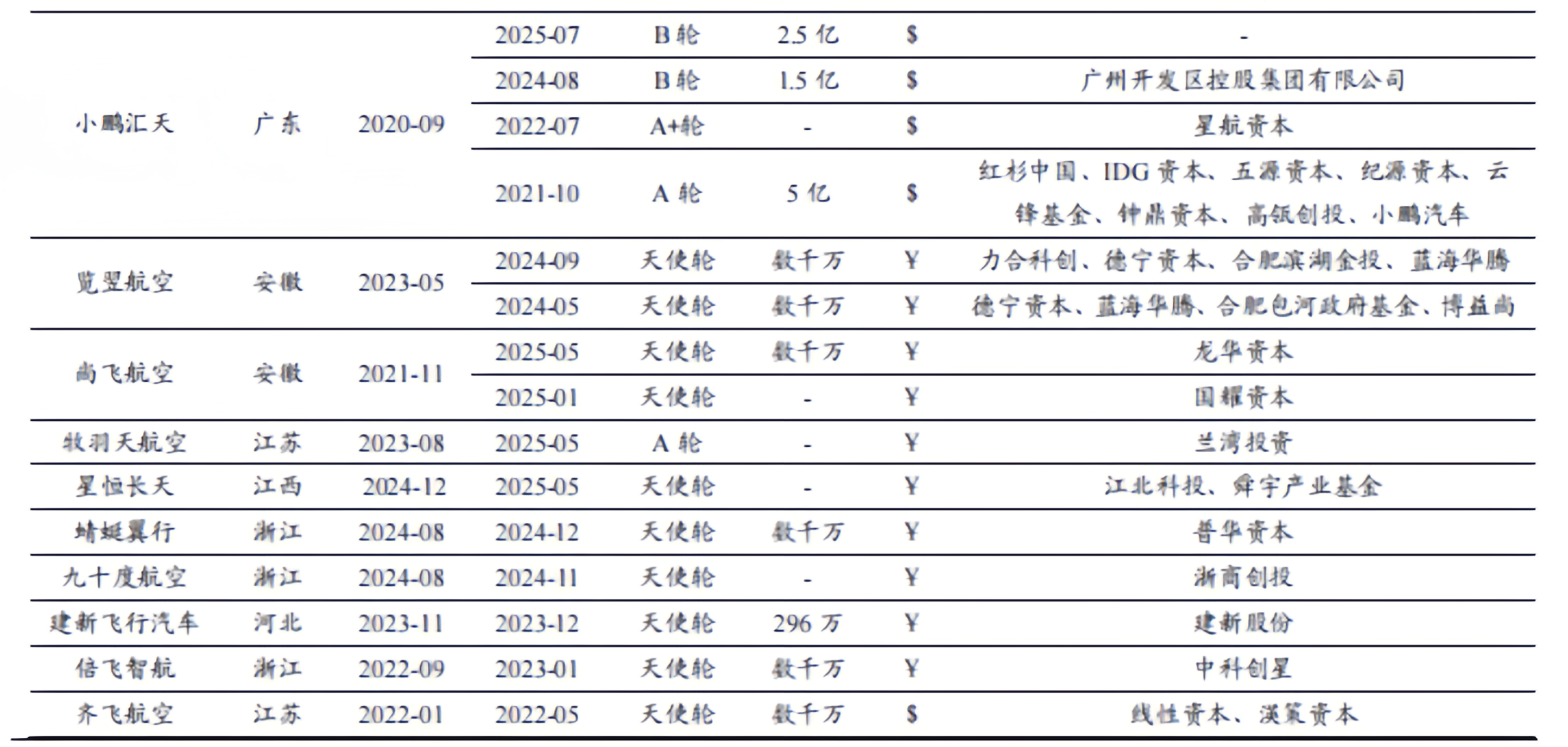

国内主要eVTOL企业融资历程

4. 构建多层次体系,让企业“活得更好”

要推动低空经济企业从“活下去”到“活得好”,需构建更完善的金融支持体系:

一是强化政策与金融协同。曾圣钧建议,将低空经济基础设施纳入专项债券支持范围,鼓励企业发行定向债券;推动“政银保”合作,通过政府贴息、银行放贷、保险覆盖风险形成共担机制;支持企业在科创板、北交所上市,放宽盈利要求,聚焦技术创新性。

二是丰富金融服务生态。沈佳庆提出,可通过“股债贷租”综合服务,匹配企业生命周期——研发期提供中长期贷款,量产期提供流动资金贷;发挥金融租赁“以租代售”优势;引导产业基金通过财政杠杆吸引社会资本,强化投贷联动。

三是提升专业化服务能力。金融机构需组建航空领域专业团队,开发包含技术成熟度、适航认证进度等非财务指标的评价模型,精准识别企业价值。清华大学五道口金融学院金融安全研究中心主任周道许指出,金融应通过降低融资成本、优化资金供给、助力产业链协同,推动低空经济技术创新与规模化运营。

低空经济的蓝海已现,破解资金难题、抓住基金池机遇,不仅需要金融工具的创新,更需要政策、资本、产业的深度融合。唯有如此,才能让更多低空经济企业在这片蓝海中稳健成长,真正实现“活得更好”。

内容信息

来源:中国经营报